マンションに引っ越して初めての畳替え、前住んでいた時より畳が小さいから

畳替えの値段は小さい分安くなるの?

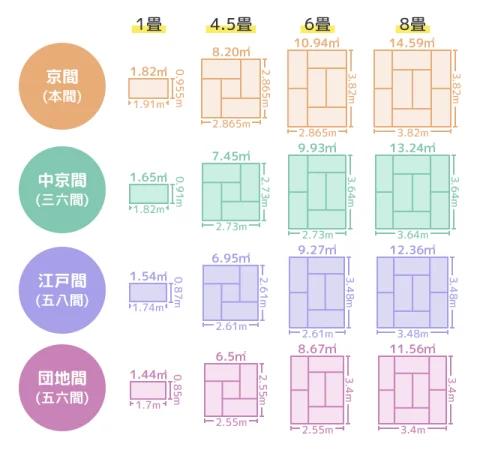

畳には、「京間」・「中京間」・「江戸間」・「団地間」など地域によって様々な畳のサイズがあります、

畳のサイズによって畳替えの値段は変わってくるのでしょうか?

Table of Contents

畳のサイズとその種類。

畳のサイズは、地域や家の建て方によって違いがあります。

一般的に知られているのが、

関西地方に多いのが「京間」、中京地域に多いのが「中京間」、関東地方から北に多いのが「江戸間」

地方や地域に関係なく、公団住宅に採用されているのが「団地間」です。

それぞれのサイズと特徴を見てみましょう。

京間

関西地方、中国・四国・九州地方で多く使われています。

「関西間」・「本間」とも呼ばれたりします。

1枚の大きさは、1,91m×0,955m

中京間

愛知・岐阜・三重県で多く使われています。

1枚の大きさは、1,82m×0,91m

尺貫法に直すと、縦が6尺、横が3尺になるので、「三六間」とも呼ばれたりします。

江戸間

東京を中心に関東地方から北の地方などでで多く使われています。

1枚の大きさは、1,76m×0,878m

尺貫法に直すと、縦が5尺8寸になるので、「五八間」とも呼ばれたりします。

又、「関東間」・「田舎間」とも言います。

団地間

地域に関係なく、公団住宅など多くの団地が建てられたことから生まれた新しい種類です。

1枚の大きさに一定の基準はありませんが、1.7m×0.85mのものが多く使われています。

さわはた畳屋で使われている畳のサイズは、関東地方にありますので

「江戸間」が多く使われています。

なぜ?色々なサイズの畳があるのか

ご紹介してきたように畳のサイズには色々なサイズがあって、地域によって使われるサイズが違ってきます。

違いの理由として、家の作り方が違からと言われていて、

畳のサイズを基準とした「畳割り」という建て方が関西地方で多く、

柱真(柱の中心)間の長さを基準とした「柱割り」という建て方が多いのが関東地方です。

なので、地域の家の建て方によって畳のサイズが違ってきています。

又、畳のサイズの元となる「一間(いっけん)」の長さがもともと、年貢米を明確にするための検知で使われる「一間の検知竿(間竿)」の寸法の違いともいわれています。

因みに、不動産屋さんで使われている間取りの図の「〇畳」表記基準は、「1畳=1,62㎡以上」と不動産の表示規約で決められています。

*不動産公正取引協議会 「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」

畳のサイズの違いはこちらの記事も参考にしてみてください。

畳屋さんの畳替えの基準

この様に、畳のサイズは色々あります。

畳替えで使われる畳表の大きさの基準として大きく分けて

京間用に使われる1枚の大きさ1,91m×0,955m「本間表」と

江戸間用に使われる1枚の大きさ1,76m×0,878m「五八間表」に分けられます。

畳替えをする畳のサイズ寸法によって使い分けます。

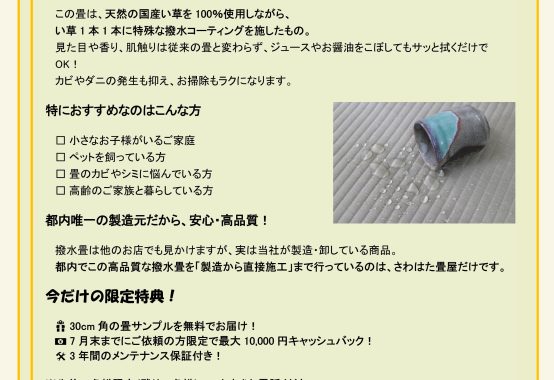

「本間表」は「五八間表」に比べて、織るときに使われるイ草の長さや本数が多く使われぶん手間暇がかかりますから、

仕入れる畳表の金額も変わってきます。

まとめ

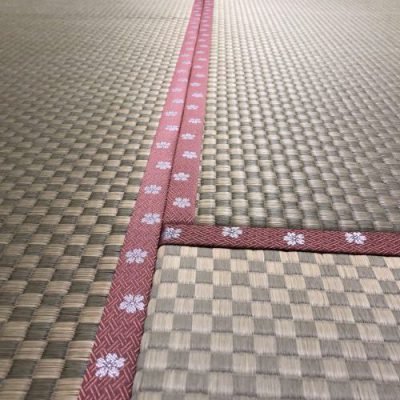

畳の部屋はすべてオーダーメイドで作られていますので、一部屋ごとや1枚1枚の寸法が違います。

畳替えをするときは、畳のサイズに合わせて畳表を使い分け、その畳の寸法にカットして作りますので、

小さいから安くなることは無く、基準より大きいと高くなります。

「五八間表」のサイズを使う地域に限られますが、

畳表は、端のほうが色がそろわない場合がありますので、サイズが大きい「本間表」を使うと真ん中のきれいなところを使えるので、

小さと得をする場合があります。

尚、畳替えの金額は、お部屋の使い方や畳表の機能や質によって違いますので、

金額も変わってきます。